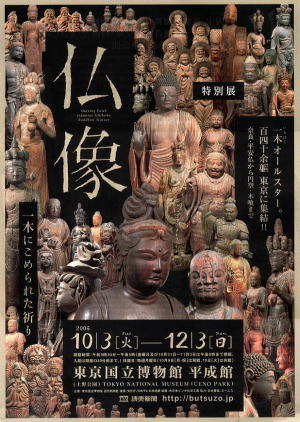

特別展「仏像 一木にこめられた祈り」 ― 2006-10-15 13:06

私の場合は天平の乾漆像や鎌倉期の仏像が好みなので、一木の仏像ばかり集めましたといわれてもなんだかぴんと来ないのだが、大好きな仏像のひとつである向源寺の十一面観音(国宝)がやってくるというので注目していた展覧会だ。

しかしその十一面観音は後期のみの展示で、前期は宝菩提院の菩薩半跏像が展示。この像は見たことがないのでこの機会にぜひ見てみたい。というわけで、展示替え対応の前期後期2回券(2,000円也)を買い求めて、展覧会が始まるのを心待ちにしていた次第。値段は高いが、京都まで見に行く足代を考えれば安いものだ。

会場には開場10分前の9:20に到着。まだ会期の初めで、テレビなどの宣伝も少ないせいか人は少なかった。入場してすぐは混雑していたが、そのうちばらけてきて快適に鑑賞することができた。このテの展覧会には、作品そっちのけで自分の趣味の話(日本画教室の話とか)ばかりしていてうるさい迷惑オバサンなんかがよくいるものだが、そんな連中に出会うこともなく会場は異様なほどの静けさ。近くの人の音声ガイドのイヤホンの音漏れが気になってしまうくらい静かだった。

余談だが、音声ガイドの担当は役者の市原悦子で、BGMが声明になっているらしい。薄暗い会場でたくさんの仏像に囲まれ、声明の向こうから市原悦子のぼそぼそ声が聞こえてくるなんて・・・ そのまま逝ってしまいそうだ。ちなみに、本館の国宝室のこの日の展示は禅林寺の「山越阿弥陀図」だった。

- 檀像群

- 入っていきなり小像ばかりで渋滞を招く。しかしNo.1〜7は十一面観音で、いずれの像も後ろの暴悪大笑面にスポットを当てているのはグッド。奈良博所蔵の像(No.4)が均整がとれて最も美しく感じた。国産の白檀像としては最古のものだそうな。

- 伝薬師如来立像・伝衆宝王菩薩立像・伝獅子吼菩薩立像(唐招提寺・重文)

- No.9〜11の3体。下半身の張り具合とかはあの有名なトルソーに似るが、やはりかなわないと思う。てか、あのトルソーが来てればスター間違いなしだったのに。

- 弥勒仏坐像(東大寺・重文)

- No.17。試みの大仏といわれる。最初の部屋の檀像たちとさして変わらない大きさだが、ちょっとかがんで下から見上げるように拝むと、なんということだろう、その大らかさはまさに大仏なのだ。切れ長の目を持つせいか、写真では真横から撮影されることも多いようだが、ここは下から仰ぎ見るべし。

- 薬師如来立像(元興寺・国宝)

- No.22。霊験、というかオーラがびしばし出ている。体躯は堂々としているが、顔がちっさい。

- 菩薩半跏像(宝菩提院・国宝)

- No.20。間違いなくこの展覧会のスターのひとり。実に素晴らしい仏像。こんな惚れぼれするほど美しい像を見たのはずいぶん久しぶりだ。まじまじと見入っている人が結構いた。

流れるような衣文は陰影もくっきりとしていて、ずっと見ていても飽きない。体はよく磨かれていてぴかぴかに黒光りして美しい。この仏のおわします6角形のエリアはバックが黒いため、単眼鏡でアップで見ると美術書の図版のような雰囲気になる。しかもこれは実物、しっかりと3Dなのでもう堪らない。正面よりも左(向かって右)30℃くらいから見るのが一番きれいだと思うが、しかしそこには柱があるので邪魔くさい。ちょっと場所がずれるとライトが目に入ってまぶしいのも困りもの。 - 地蔵菩薩立像(法隆寺・国宝)

- No.25。スター半跏像展示スペースの裏側にまわると実に堂々とした仏像が。周りを圧するほどの存在感はさすがだと思った。

- 伝日羅立像(橘寺・重文)

- No.26。法隆寺の地蔵菩薩の隣にひょっこりおわします。下半身の微妙なひねり具合がよい。

- 四天王立像(古保利薬師堂・重文)

- No.34。「お前に食わせるタンメンはねぇ! 」の顔にそっくりで笑える。

- 十一面観音菩薩立像(慈光円福院・重文)

- No.30。切れ長の凄い目力が印象的。目の周りのラインの彫りがくっきりとしていて、アイシャドウをひいているみたいなのだ。まつげを伸ばせばメーテルになってしまいそう。

- 宝誌和尚立像(西往寺・重文)

- No.42。異色の仏像。ちくま学芸文庫『表徴の帝国』のカバーで有名。

相棒いわく、「観音の化身」とかいうのならわかるけど、顔を剥いでその中から現出させるという発想が凄い、と。自分は単純にトータル・リコールを連想してしまった。全体を見ると不気味だが、手で枠を作ったり単眼鏡を使ったりして顔だけを切り取って見ると、観音の顔に視線が集中して印象ががらっと変わるのが不思議だ。 - 薬師如来および両脇侍像(宝城坊・重文)

- No.30。へえ、これが日向薬師ですか・・・ 今回初めて見た。素朴な感じにちょっと好感を持った。鉈彫りは総じて東国に多いということで、なんとなく素朴な像が多いように感じた。

円空・木喰は展示の半分近くを占めるが興味ないのでカット。会場を3周した。図録は買わず、絵はがきを7枚買った。

なかなかの名品が見られてまあ満足ではあったが、国宝は前後期通じて4体だけとチト寂しい。

そんなこともあって、バカ高い観覧料の割にはしょぼくれた『特別展』だと思った。向源寺の十一面観音をメインに他のをおまけで呼びました、という感が拭いきれない(絵はがきもこれだけで5種類も売られていたし)。なんというか、滅多にテレビに出ない中島みゆきの出演を呼び物にして、周りを演歌歌手ばっかりで固めた紅白歌合戦みたいなしょぼくれ感なのだ。ちらしに『一木オールスター』とか書いてあるけど、室生寺の釈迦如来とか法隆寺の九面観音とか法華寺の十一面観音とか、一木造で最大とされる新薬師寺の本尊とか、ここに来ていないスターは他にも大勢いる。どこが『オールスター』なんだよ、ほかにもサザンとかユーミンとかいるだろ、とか思ってしまう。

とかいいつつも、もちろん後期展示にも行くつもりだ(チケットも買ってあるし)。宝菩提院の仏像のあるあのステージに、向源寺の十一面観音が立つとどのように見えるだろうか。(東京国立博物館・2006年10月14日観覧)

象徴天皇制の起源(平凡社新書) ― 2006-10-18 22:08

1984年の大河ドラマ「山河燃ゆ」が、今年の1月からファミリー劇場で放送されていて、毎週楽しみに見ている。当時高校生だった自分はこのドラマが大好きだった。このドラマで、戦争中にアメリカの日系人が抑留されていたことなどを初めて知って強い衝撃を受けたことを覚えている。

また、この夏に放送されたNHK特集「日本と戦った日系人 GHQ通訳・苦悩の歳月」を見たとき、これってまんま「山河燃ゆ」じゃん、と思った。作者の山崎豊子は執筆にあたり関係者に徹底的にインタビューしたということだが、この人もそのうちの一人だったに違いない。

さらに、9月末、東京ローズ(ドラマでは手塚理美が演じていた)のひとりとして有名なアイヴァ・郁子・戸栗・ダキノ氏が亡くなった。などなど、第二次大戦関連の話が気になっていたころ、ちょうどこの本を書店で見つけたのだった。日系二世の話もちょっとあるみたいだし、ちょうどいい。

しかし読んでみるとずいぶん取っつきにくい本だった。筆者が発見した機密文書の内容の羅列ばかりで、なんだか古墳の発掘報告書を読んだような読後感だった。

参考文献の紹介が多いので、この本を始まりとして大戦中の情報戦をより深く研究したい向きにはいいかもしれない。が、自分のように軽い気持ちで読むと迷宮に入ってしまう。

それにしても感心したのは、アメリカは、よく相手国のことを研究しているなあということ。戦争開始まもない頃に(しかも自国は劣勢だった)、すでに戦後の計画をたてていたというのは非常に現代的な感覚だと思った。天皇を象徴として「利用」する発想は、ミッドウェイ海戦以前にすでに存在していたのだ。

アメリカにはかなり洗練された統一的情報戦略があったことがわかったが、では日本はどうだったのだろう、というのが気になった。というわけで、次は陸軍中野学校の本を読むことにした。

(加藤哲郎著、2005年)(2006年10月17日読了)