お伽草子 この国は物語にあふれている ― 2012-11-11 23:25

もうここんとこ、美術展情報は『ぶらぶら美術・博物館』にすっかり頼り切っているわけで、これも番組で知った展覧会。

ちょっと寝坊したりして、ミッドタウンに着いたのは10時半近くになっていた。凄いギョーレツだったらどうしよう、と思ったが、やはりテーマが一般受けしにくいのだろうか、会場へ向かうエレベータもチケット売り場も閑散としていた。

しかし入り口に看板が出ており、見ると「10:30から11:10まで団体の入場があります」とのこと。係員に聞くと、中学生の見学が入っているという。え゛ーそりゃ運が悪い、と思ったら彼等は静かで逆に驚いた。周りがあまりにも静かすぎて釣られたのか、それとも元々が品行方正な子たちなのか。つうか、他のジジババの方がよっぽどうるさくて、結局 iPod で耳栓をするはめとなった。

ひょっとして、物語の筋が分からず音声ガイドのお世話になるのでは、とも思ったが、TV での予習の甲斐もあり、まあ理解はできた。

- 大江山絵詞(重文)

- No.8。酒呑童子の話なわけだが、周りの会話を聞くとはなしに聞いていると、「あ、この『しゅてんどうじ』って方が鬼なんだあ」とか言う人が結構多かった。こういう展覧会に来るくらいだから数寄者なのかと思ったら、意外にそうでもないような。

掃墨 物語絵巻(重文)- No.4。ある女が、白粉と眉墨を間違えて化粧しちゃって、そのことにあとで気がついてビックリ。(白粉と眉墨なんて間違えないでしょ、フツー。とかいうツッコミをしてはいけない。)と、まあここまではともかく、次はそれがきっかけでなんと出家しちゃって、今度は我々がビックリ。化粧に失敗して出家とか、現代に生きる我々にはちょっとピンと来ない。

娘の黒い顔にビックリしているシーンの、母親の顔がなんともユーモラスなのがよかった。これにしたって、娘が鬼に食べられたと勘違いしたってんだから、面白すぎる。色が黒いだけでどう見てもアンタの娘でしょ、とかいうツッコミをしてはいけない。 - 福富草紙(重文)

- No.5。福富の放屁芸を羨んだ隣人の物語。羨んで福富に芸を教わった隣人が、この薬を飲むようにと言われて臨んだが、それはなんと下剤で、晴れの舞台で実を出してしまった隣人は散々な目に遭い、それを恨んだ隣人の妻が福富に復讐するというのが大筋。

別系統の本では騙される方の人物名が福富となっていて、その2系統が並んで展示されているのでちょっと混乱した。 - 鶴の草紙

- No.18。鶴の恩返しの元ネタなのだろうか。鶴を助けた心優しき主人公はその後結婚。それを羨んだ地頭に「わざはひ」という獣を連れてこいと無理難題を仰せつかり、困って妻に相談すると、妻の実家の援助で「わざはひ」を入手。「わざはひ」は地頭邸でさんざん暴れ、困った地頭は主人公に褒美を与えた。実は妻はかつて助けたあの鶴で、身の上を明かして東の空に飛び去って行った・・・

「わざはひ」って名前見りゃどうなるかわかるでしょ、とか、せっかくうまくいったんだから夫婦でそのまま暮らしてりゃいいじゃん、とかいうツッコミをしてはいけないのだろう。鶴の恩返しは「見るなよ、見るなよ」というフリに応じて見るなという言いつけを破って姿を見てしまったために鶴の妻は去っていくのだが、これは別に禁を破ったりしたわけじゃないのに逃げられちゃうのがチト悲しい。 - 鼠草子絵巻・鼠の草子

- No.41・74。いつだか思い出せないが、前に東博で見たことがある絵巻。ただ東博のものとは別の様々な伝本があるようだ。この日の展示巻は主人公の鼠の名前が『そほん』となっていた。会場の解説や東博でも見た『こんのかみ』とは違う。あれ、でもこの日展示されていたのは東博本だ。

物語は、清水寺の導きで人間の姫様と結婚した鼠が、鼠であることがバレて姫に逃げられ悲しみ、(これもまたまた)出家するという話。

どう見ても顔が鼠じゃん気付くでしょ、とかいうツッコミをしてはいけない。東博で見たやつなんかは、従者も『ちゅう太郎』な感じの名前だった気が。 - 雀の発心草子絵巻

- No.72。出家シーンが展示されていた。雀の剃髪なんて、そうそうお目にかかれるもんじゃない。

- 付喪神絵巻

- No.77と78。掃除で捨てられた古道具類が、化けて人間に恨みを晴らそうとするも、護法童子に降伏させられ反省して(これまた)出家するという話。No.78の数珠の一連上人が最高のキャラ。これを絵ハガキとかフィギュアにしてほしかった。

ほかに『地蔵堂草紙絵巻』(やらかしちゃった僧の話)や『小おとこのそうし』、『藤袋草子絵巻』なんかも面白かった。

詞書を読んでやろうと思ったが、大江山縁起だけで疲れてしまった。こういう展覧会だから、読み下し文が作品の近くに書いてあるといいのになあと思った。酒呑童子の手足の色とかちゃんと書いてあるのに、知らずに通り過ぎた人がほとんどだろう。鼠草子だって、猫僧正に出くわしてパニクってすっころんだ、という場面だったが、絵だけ見てると、あまりにユーモラスなんで、道で普通にすれ違ったように見えちゃう。もしかしたら音声ガイドで解説してるのか? ま、いずれにしても「なんて書いてあるかわかんないね」なんて言いながら見ている人は少なくなかった。

会場を出たのは12時ちょっと前くらいだった。絵ハガキを数点と、図録を買った。絵ハガキは、展示替えで実物は見てないけど「雀の小藤太絵巻」のも買った。清水寺の前で、橋にたたずむ雀のなんとも侘びた風情がイイ。

地下の DEAN & DELUCA で昼食をとり、ワインなど買い物をしてから新宿に出て、夕食を食べて帰った。新宿での夕食は実に10ン年ぶりだった。

(サントリー美術館・2012年10月27日観覧)

東洋絵画の精華 ―名品でたどる美の軌跡― ― 2012-04-30 23:12

静嘉堂文庫が所蔵する平治物語絵巻「信西巻」が公開されている。東博で開催中のボストン美術館展とタイアップしていて、東博展のチケット半券で、入館料も割引となる。この信西巻を見て、現存3巻がようやくコンプとなるのだ。これはもう、見ないわけにはいかないのだ。

二子玉川駅からバスに乗り、静嘉堂文庫バス停で降りた。バス通りは車も多かったが、静嘉堂文庫の敷地に入るととたんに静かになった。

美術館に着いたのは開館時間の10時をだいぶ過ぎた頃だった。美術館は静嘉堂文庫本館の斜向かいにある。本館は関東大震災直後の1924年に建てられたものだが、美術館は1992年とまだ新しい。

受付で入館料を支払い展示室に入ろうとすると、いきなり目の前にお目当ての平治物語絵巻信西巻があった。人は少なくてかぶり付きで見られた。期間中に2回の巻替えがあり、この日は中間の第二段から第三段が展示されていた。場面は、信西が自害するところから、遺体を掘り起こされて首実検にかけられるまでだ。

この信西巻は重文指定だが、精緻な筆致はボストンの三条殿夜討巻や東博の六波羅行幸巻(国宝)に通ずるものだ。三条殿・六波羅行幸と違うのは山野の景色が多いことだろう。

信西巻をじっくりと鑑賞してから改めて展示室に入ると、重文絵画が目白押しだった。平治物語だけが目的だったのだが、この高品質にはいい意味で予想を裏切られて嬉しかった。仏画では、鎌倉時代の普賢菩薩像が良かった。細かくて繊細な小品だ。

住吉物語絵巻と駒競行幸絵巻の2つの絵巻物が展示されていたが、これらを見ると、平治物語絵巻の質の高さがよくわかる。

あと、展覧会の本題は『東洋絵画の精華』なのに、特別出品とかで国宝倭漢朗詠抄太田切が展示してあった。

1周まわったあとでまた信西巻を見た。今度は詞書もじっくり読んだ。そうこうしていると段々と人が増えてきて、11時過ぎには横4mほどの展示ケースの前は人でいっぱいになった。

帰りは二子玉川駅まで歩いて行った。野川沿いは菜の花がとてもきれいだった。

駅に着くとちょうど昼だったので、高島屋の9階にある『金澤の寿司 華爛』という店で昼食をとった。ほたるいかと穴子が出色だった。ほたるいかをこんなに旨いと思ったのは初めてだ。酒は菊姫の『先一杯』というのを勧められるままにいただいたが、これがどんぴしゃだった。旨味があって、軽やかで、昼に飲むにはいい。調子に乗ってそのあと能登飲み比べセット(遊穂・池月・千枚田)とかを飲んだら、すっかりできあがってしまった。

(静嘉堂文庫美術館・2012年4月30日観覧)

特別展 ボストン美術館 日本美術の至宝 ― 2012-04-23 22:00

「ボストン美術館展」って、なんか前にも行ったことあるなあと思っていたら、西洋画の展覧会だったり、浮世絵の展覧会だったりしたのだった。名古屋にはボストン美術館の分館があって(今回の展覧会も巡回するらしい)、旅行途中に北宋徽宗皇帝の『五色鸚鵡図』を見に寄ったこともあった。

そんなボストン美術館が『日本美術の至宝』っていうんだけど、どんなもんなんだろう。

門前到着は9:20。このテの有名展覧会は混雑しがちで、そうなると時間前に門内に客を入れて中庭で待たせることもあるが、この日はそこまでひどくなかった。まだ会期の前半だからなのかもしれない。

事前のリサーチでは、展示室が混雑すると絵巻物が見にくくなるというので、まずは速攻で2つの絵巻を見に行った。

- 吉備大臣入唐絵巻

- No.26。全4巻を全場面展開しているといのが今展の売り物のひとつだ。そこはかとなくユーモラスな絵。鼻を押さえながらウンコを調べる場面なんかがあったり。傾斜が80度くらいある階段が笑える。こんなの絶対上れない。

大雑把なストーリーが壁面に掲示されているのだが、どこかで聞いたことある話だなと思ったら、12年前の日本国宝展に第3巻が出品されていたのを見たのだった。そういやそのときも、柱の影から唐の役人の様子を窺う吉備真備と阿部仲麻呂の鬼が面白すぎて笑ったのを思い出した。 - 平治物語絵巻 三条殿夜討巻

- No.27。吉備大臣に対して、この平治物語は精緻で見事だ。炎の表現だとか、馬や牛車の疾走感だとかが一々素晴らしい。炎は、赤い絵の具だけでなく黒も散らしてあるのがリアルだ。首を切っている兵士や、縁の下まで覗いて捜索する兵士など、細かい描写に目が釘付けになった。それらの人物の顔は、ヒゲまで細かく描かれていた。

巻物全体の統一的な流れるような動きは、全場面を展開しているからこそ感じとれるのだろう。展覧会でこれだけ感動したのは久しぶりだ。見に行った甲斐があった。

平治物語を食い入るように見ていると、後ろから「会場内混雑してまいりましたので先頭の方は止まらずに少しずつお進みください」と係員の声。ふと気づくと自分の右にすんごい列ができていた。知らず知らずのうちに渋滞を引き起こしていたらしい。まだ9:55でこの人だかりは凄い。おそらくもうこれより後の時間は、立ち止まっての絵巻鑑賞は不可能だろう。

- 法華堂根本曼荼羅図

- No.5。東大寺法華堂とはつまり三月堂のことだが、そこからの伝来品なんだとか。8世紀の曼荼羅図は稀少なんだとか。状態がよい。

- 四天王像 重命筆

- No.16。天理の石上神宮の近くにあるあの内山永久寺の障壁画。劣化具合がかえって厳かな感じでいい。自分はあまり仏画では感心しないのだが、これは顔がとてもよかった。

- 十一面観音菩薩来迎図

- No.17。優美な小品。よぅく見ると装飾は切金っぽい。

- 太刀 銘 備州長船住兼光

- No.79。刀剣類はあまりぱっとしない直刃系のものばかりだった。その中で、これだけが美しい互の目模様だった。刀はバリエーションがないと飽きてしまう。刀剣と仏像は、このあとで寄った本館常設展の方がはるかにおもしろかった。

- 松島図屏風 尾形光琳筆

- No.55。根津の国宝『燕子花図』に通じるような、超デフォルメの非常にデザイン的な絵画。

- 雲龍図 曽我蕭白筆

- No.62。呼び物のひとつ。事前に関連テレビ番組をいくつか見たら、ショーハクが凄いショーハクが凄いの連呼でなんかもううんざりしちゃって生来アマノジャクな自分はショーハクが嫌いになりかけていたのだが、これは大きくてさすがに見応えがあった。でもやっぱりマンガ的すぎて好かない。マンガ的と言えば、『鷹図』の鷹の脚も超マンガだった。

近世で1コーナー設けるんだったら、蕭白なんかよりも浮世絵の方がよかったのに、と思った。

全部見終わってからもう2周した。第1室の絵画と、その次の絵巻はとにかく混んでいた。そこいくと、後半の屏風絵なんかはモノが大きいせいもあるのか、客も適度にばらけていた。

お土産コーナーでは吉備大臣と平治物語の絵葉書を買った。図柄は、吉備は冒頭の楼閣に閉じ込められる部分、平治は牛車が押し合いへし合いしている部分で、平治はともかく、吉備は場面選定がイケてない。

さらに、ミニチュアアートのガチャガチャを3回もやってしまった。1回300円もする。出てきたのは、平治物語絵巻と、等伯の龍虎図と、光琳の松島図だった。こちらの平治は、絵葉書と違ってちゃんと御殿炎上の部分がフィーチャーされていた。

平成館を出たのは11時すぎだった。このあと常設展を見たいが、見終わると昼になってレストランが混んでしまう。そこでちょっと早いが先に昼食をとることにした。東洋館の「ゆりの木」に行った。

ボストン展とタイアップした限定特別メニューの穴子丼とフォアグラ丼を注文し、ボストンビールセットでちびちびやった。料理を待つ間に先ほどのガチャガチャのミニチュアアートを開けてみると、あんまりな品質に泣きたくなった。これを3つも買ってしまったオレは・・・

穴子丼というと、甘くてべちゃべちゃのタレが天ぷらを台無しにしたりする店があるが、これはほのかに甘いくらいで良かった。もうちょっと油切れがよいともっと旨かっただろう。フォアグラ丼のフォアグラは西京漬になっていて、これがよく合う。まわりにはソテーしたズッキーニなどの西洋野菜が添えられていて彩りもよかった。

限定に釣られて注文したが、どっちの料理も結構重くて、食べ終わったら眠くなってしまった。

食後に本館へ向かった。

2階の国宝室には、東博が所蔵している平治物語絵巻『六波羅行幸巻』がボストン展に合わせて出品されている。ボストンの三条殿夜討を見た後では、そもそもそんなに激しいシーンじゃないということもあるのだけど、ちょっと迫力に欠ける。また絵の状態もボストンの方が良さそうに思えた。それでも精密な人物描写はなかなか良い。

いつもは特別展の会期中でも国宝室なんてがらがらなのに、これはボストン展のついでに寄る人が多いのだろう、なかなかの行列ができていた。

本館をぐるりとまわったあと、今度は1回400円もする東博公式考古学ミニチュアのガチャガチャをついやってしまった。『踊る埴輪』が欲しかったが、出てきたのは『人面付壺形土器』だった。製作はあの海洋堂で、ボストン展のしょぼいミニチュアと違って質感も良く、手にとると重量感がある。同じ Made in China なのに、この違いはなんなんだろう。100円だけの差なら、こっちの方が断然イイ。

あとは法隆寺館へ寄って、仏像の写真を撮りまくってから、博物館を後にした。

(東京国立博物館・2012年4月21日観覧)

NHK大河ドラマ50年 特別展『平清盛』 ― 2012-01-24 00:20

「平家納経」がやってくるというので、雨予報の土曜日、江戸東京博物館へ出かけた。

前日には東京・横浜が初雪を記録し、この日もその余波でむちゃくちゃ寒かった。両国駅に着いた頃、ちょっとの間だけ、雨は雪に変わったりした。会場には10分前の9:20に着いた。江戸東京博物館はロビーが広くて、早く着いてもゆったりと待てるのはいいところだ。

まだ朝早いせいか、はたまたこの寒さと悪天のせいか、それとも王子駅付近の火災で京浜東北線が止まっているせいか、なんだかわからないがとにかく空いていた。

それでも会場入口周辺は例によって人が多かったので、とにかく奥へと突き進んだ。なにしろ、この展覧会では、平家納経にしか興味がないのだ。

- 平家納経 清盛願文

- No.103。他の巻の見返し絵とちょっと趣きが違うと思ったら、これは俵屋宗達の修復によるものなんだとか。結構な違和感を覚えるけど、料紙はやっぱりきれいだ。

- 平家納経 法華経信解品第四

- No.106。見返し絵は蓮の花。見返しは全体に銀で、本文部分の料紙が金がかっている。美しい。

- 平家納経 法華経法師功徳品第十九

- No.112。展示品の上に拡大写真があるのだが、それでようやく見返し絵に仏が描かれているのがわかった。金がふんだんに使われていて豪華だ。

- 平家納経 法華経陀羅尼品第二十六

- No.115。発装金具のこまっかい細工が凄い。本紙部分にも金ででっかく朝日だか夕日だかが描いてある。今回出品されている3巻の中では一番素晴らしいと思った。

- 古神宝類 檜扇

- No.140。うっすい檜の皮でできた扇。すげーなあと思って単眼鏡でしげしげと見ていたら、小さい人物にもちゃんと目が描いてあるのがわかった。梅かなんかのような花のニュアンスがリアルだ。

そのへんに置いてあった図録を見たら、どうやらこの扇は何種類かあるらしく、巡回展の他の会場では他のが出品されそうな感じだった。 - 法華経(久能寺経)(鉄舟寺蔵)

- No.169。平家納経と同様・同時代の装飾経で、こちらは鳥羽院を中心とした宮廷の人々によるもの。金泥の草が、何とも言えない優美さだった。意外な良品に出会えて嬉しかった。

他の展示物はほとんど見ないで、平家納経だけを見て過ごした。1時間くらいするとだんだん混んできたので退散することにした。

江戸東京博物館は何度か来ているが、ここはいつも東京見物の団体客が多くて、フツーの美術展とはまったく雰囲気が違う。うるさいし、タバコ臭かったり酒臭かったりするし、なにしろ団体客は美術になんか関心ないのだ。そんなわけではっきり言って鑑賞環境は悪い。さらに今回はそれに加えて、歴史解説らしきイメージ映像が会場でエンドレスで流れていて、しかもそれが寄りによって平家納経コーナーだったので、もう最悪。カナル型イヤホンを耳の奥の方に突っ込んで音楽を聴き、それらの騒音をなんとか掻き消した。iPodからランダムで再生されたのはコルトレーンのバラードで、優しいサックスの響きが平家納経によくマッチした。

「平氏ニュース」とかなんとかいう、新聞体の解説なんかあったりするところからして、やはり美術品の展示館というよりはエンタメ系博物館のような施設なんだろう。まあそう思えば納得できなくもないんだけど、でもなにもこれほどの佳品をそんなへんてこなところで見せなくたっていいのに、とかいう気もしたのだった。だって、こんなんじゃ、落ち着いてじっくり味わえないじゃない。

気に入った陀羅尼品は絵葉書になかった。檜扇のはあったが恐ろしくセンスのない写真だった(扇子だけに)。しかたないので願文と法師功徳品の絵葉書を買って会場を出た。

腹が減ったので、最上階の7階にある桜茶寮という店に入って早めの昼食をとった。平清盛展とタイアップの広島産牡蠣めしはなかなかだったが、その前に飲んだごぼうビールがとてもよかった。ごぼうの香りがする不思議なビールは、飲むとその成分のせいかほんのりと甘みを感じる。

いい気分になって博物館を出て、新宿で買い物をしてから帰った。

(江戸東京博物館・2012年1月21日観覧)

茶人 畠山即翁の美の世界 ― 2011-12-01 00:17

茶碗のような焼物には前から興味はあったのだが、BSアニメ『へうげもの』を見始めてから茶道具全般に興味がわいてきた。畠山記念館に、関連番組の『へうげもの名品名席』で紹介された楽茶碗「早船」が出ているので、散歩がてら、見に行ってきた。

畠山記念館は、荏原製作所の創業者である畠山即翁が生前蒐集した日本美術を展示している。年に4回展示替えをしているようだ。この日は秋季展の期間だった。題して「茶人 畠山即翁の美の世界」。

最寄り駅は都営地下鉄の高輪台だが、五反田駅から歩いて行った。駅前の広い坂は相生坂といい、この下を地下鉄が通っている。歩きやすかったが、元々は急峻な坂道だったそうな。高輪台駅から先はちょっと道が分かりにくかったが、ある程度目星をつけておけば、あとは電信柱に付いている案内が頼りになるだろう。

入館はスリッパ履き替えなので、脱ぎにくい靴を履いていくとほんのちょっと面倒かもしれない。

- 赤楽茶碗 銘「早船」

- 実物は、『名品名席』で見るより美しい。思っていたより小ぶりだった。なんと言っても山にかかる稲妻がよい。この補修の跡があるとないとでは大違いだろう。この茶碗を蒲生氏郷と細川忠興が争って求めたという話だが、その時代にはこの稲妻はあっただろうか。

利休直筆の添え書きも展示されていた。「古織」の字も見える。『名品名席』では氏郷と忠興の争いで、織部は関係なさそうな感じだったが・・・ 帰宅後、ネットの海をさまよってみると、興味深い論文があった。宮本武蔵に関する研究だが、添え書きの画像があるうえ、書き下し文に現代語訳まである。これを見ると、『名品名席』の解説は言葉足らずであることがわかる。まあ、放送時間も短いし、しょうがないとは思うけど。 - 伊賀花入 銘「からたち」

- 重文。パンフレットの表にあしらわれるなど、美術館の一推しアイテム。この花入は加賀では有名なものだったらしく、即翁に買われると加賀を離れることになるので批判を浴びたとか。それを即翁が金沢出身だからO.K.という強引な理由で決着。いざ移送という日も、金沢駅に見送りの人が詰め掛け、上野では畠山家の人が正装で「お出迎え」したとか。とかくエピソードには欠かない。

- 古瀬戸肩衝茶入 銘「円乗坊」

- 本能寺の変をくぐり抜けた名器とな。なんとも言えない美しい形だ。

記念館を出てから品川方面へ散歩。『タモリのTOKYO坂道美学入門』で知った高輪消防署二本榎分署が見えてきた。

レトロでいい。しげしげと眺めていると、入口の張り紙の下の方に「見学希望者は受付に・・・」の文字が。えっ、中を見せてくれるの。恐る恐る入るとすぐ受付があった。受付氏はすでに我々を察知していたらしく、「見学ですよね」と向こうから声をかけてもらえた。

内部見学は署員の案内つき。現役の公署でもあるし、へたなところに入られたり、怪我でもされたりするとマズイのだろう。しかも記念絵ハガキ付きである。それでももちろん、タダなのだ。

2階の踊り場を眺めてから3階へ。階段の手すりのシックながらも冷徹な印象の素材は、赤大理石とコンクリを混ぜ合わせたもので、それをピカピカに磨き出したものとのこと。円筒型の3階はかつての講堂で、現在はささやかな資料室となっており、古い消防用具などが置いてあった。それからバルコニーに出て望楼を見上げた。いい雰囲気だ。完成した頃は周囲に高い建物はなく、東京湾まで見渡せたとか。

最後は駐車場に降りて、消防署のイメージのあのすべり棒を見たり、停めてある消防車両を見たり。東京消防庁にも9台しかないというキッチン車両は中も見せてもらえた。なかなかない、よい体験だった。

桂坂を下りたあと、特に行くあてもないので、今度は高輪プリンスまでまた坂を登って旧宮家の邸宅だった貴賓館を眺めてからラウンジでケーキを食べたりしてのんびりしたあと、品川駅へ。途中ウィング高輪に秋田県のアンテナショップがあったので寄ってみると、「アンテナショップスイーツNo.1決定戦 ASS-1グランプリ」で1位をとったという「まち子姉さんのごま餅」なるものがあったので買って帰った。

(畠山記念館・2011年11月26日観覧)

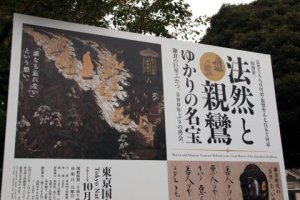

法然と親鸞 ゆかりの名宝 ― 2011-11-07 00:05

早来迎が来るというので早割チケットを購入しておいた。早来迎は11月13日までの展示なので、いなくなってしまう前に見に行った。

早来迎の入れ替わりは山越阿弥陀だが、これは以前見たことがある。早来迎じたいも京博でたまに展示されることがあるらしいが、自分は未見だ。

開場10分前の9:20頃に会場に着いた。列は100人程度で大したことはなかった。e-チケットもちゃんと印刷してきたので、バーコード読み取りもスムーズだった。

それでも第1会場の入口は列ができていた。展示リストを見ると第4章に早来迎があるらしいので、第2会場から入ることにした。こちらは人がほとんどいなかった。この日は順番どおりにまわる人ばかりだったようだ。うっしゃ、ラッキー。

- 阿弥陀三尊坐像(浄光明寺)

- No.149。脇侍の顔がよい。本尊には土紋装飾が施されている。土紋装飾とは、花などの模様を型抜きした粘土を貼り付けた装飾法で、鎌倉独特なんだとか。仏像好きを自認していた自分だったが、初めて知ったのだった。まったく修行が足りぬ。

- 当麻曼荼羅縁起(光明寺)

- No.144。中将姫の物語。前期展示は前半部分だ。蓮の糸を染める場面までなのだが、巻物は以外に短かった。

- 本願寺本三十六人家集(素性集)(西本願寺)

- No.186。字や料紙が美しいのはもちろんだが、保存の良さにも驚いた。写真集なんかを見ると、素性集の料紙がどうも一番地味っぽい気がした。一番きらびやかなのは重之集だろうか。

- 阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)(知恩院)

- No.157。これはよい。展示がちょっと暗めなので、明るいレンズの単眼鏡でのぞくと素晴らしかった。阿弥陀如来の截金風の模様も素晴らしいが、自分が感心したのは周囲の菩薩だ。ほっそい糸にビーズが連なっているアクセサリーといい、透明感のある羽衣といい、得も言われぬ美しさだ。

余談だが、自分は「早来迎」という愛称(?)を、まだ死んでいないうちから早く迎えに来るからそう言うのかと思っていたのだが、解説板によると、左上から右下へと流れるような構図が生み出すスピード感が由来だというようなことが書いてあった。

で、第2会場を出て、第1会場からまわりなおした。第1会場の方は典籍や絵が中心。

- 観無量寿経註(西本願寺)

- No.29。修行中の親鸞のおっそろしく細かい書き込み。

- 西方指南抄(専修寺)

- No.36。84歳の親鸞のおっそろしくクセのある字で書かれた、法然の言行録である。

結局第1会場は流し見して、ふたたび第2会場へ。じっくり見てから平成館を出た。東博の特別展にしては空いていて、気持ちよく鑑賞できた。早来迎の絵ハガキを買おうと思ったが、印刷があんまりにもあんまりだったので止めた。図録はそもそも買う気がなかったので、今回はお土産なしという結果になった。

あとは法隆寺館、本館とまわった。法隆寺館は大好きなお面の部屋は閉まっていたが、聖徳太子絵伝が出ていた。これは随分久しぶりな気がする。本館には、毎週観ているBSアニメ『へうげもの』の主人公・古田織部の作品などがあった。茶杓はテレビのまんまだし、無礼極まりない(らしい)手紙なんかは、あの番組のあの古織様のイメージにぴったりだと思った。長次郎の茶碗なんかも面白い。どうもあの番組(と、合わせて放送される『へうげもの名品名席』)を見始めてから、自分は茶道具の見方が変わった気がする。

裏の庭園の公開時期だったが、もちろん紅葉はまだまだで、鳥もカラスとカルガモしかいなくて特に収穫なし。

最近は昼食は博物館内で済ませることが多かったので、今回はちょっと考えて、上野名物の豚カツを食べに行くことにした。御三家のうち博物館に一番近い双葉は行列ができていたので、次に蓬莱屋に行ったら入れた。いやに黒い衣のカツを見たときは、これ失敗作だろ、と一瞬思ったが、ちゃんと柔らかくて旨かった。衣もサクサクだった。不思議だ。生ビールを2杯飲んだら気持ちよくなった。

(東京国立博物館・2011年11月5日観覧)

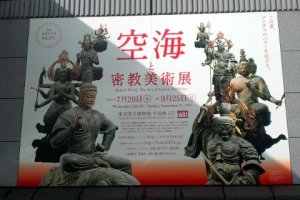

空海と密教美術展 ― 2011-09-05 23:39

西洋美術のピカソや印象派と同様に、空海関連の展覧会は食傷気味だ。企画を知ったとき「また空海かよ」と思った。しかし「国宝・重要文化財98.9%」を謳っているので、しかたなく早割チケットを購入しておいた。夏は山登りをするのでなかなか観に行けなかったが、9月に入ってようやく時間ができた。

正直言ってまったく期待していなくて、東寺の仏像を間近に見られるという一点だけが興味の元だった。なわけで、いつもは美術系のブログなどで情報収集してから出かけるのだが、今回はまったくそんなこともせず、PDFの作品目録も事前にダウンロードしたのだが、あまりの見難さに読みもせず。

電車の時間も調べずにテキトーに出かけたら上野駅に着いたのは9時半を少し過ぎたころだった。台風接近の最中という影響もあるのか、電車は結構すいていた。

電車もそうだが、博物館もさほど混んでいなかった。平成館の入場口も人は少なかった。今回はペアチケットの紙はファインモードで印刷してきたので、バーコード読み取りもスムーズだった。

どうやら聾瞽指帰やら風信帖やらが出ているらしいが、典籍は今更感がたっぷりで、優先順位は低い。第一会場の終わりの方に仏像があるっぽかったので、とりあえずそちらから入ってみた。

- 女神坐像(東寺)

- No.50。神像にはあんまり興味がないのだが、その最古の遺例と言われると、印象も違ってくる。女神は2体あって、手の形とかが微妙に違う。今回はそのうち1体が出展されている。過去にも1体見たことがあるのだが、果たしてどっちがどっちだったやら。

- 薬師如来坐像(獅子窟寺)

- No.88。今回見たなかで一番感銘を受けた。こんなにいい仏像があったなんて。今まで完全ノーチェックだった。

正面から見ると違和感を感じるのは、おそらく下から見上げるように造られているからだろうと思った。そこで、少しかがんで見てみると、実に慈悲深いいい顔になった。また、向かって斜め左から見ると、おっそろしく切れ長の眼が引き立って美しかった。唇から頬にかけては観心寺の如意輪観音と似ているというが、一緒に見た相棒は、吉本新喜劇の烏川耕一の唇に似ていると言っていた。

とにかく、この像を見たとき、この展覧会を見にきてよかったと思った。帰宅してから早速図鑑類を見てみたが、本物のあの雰囲気は感じられなかった。そういえば、お土産コーナーの絵はがきも、あの素晴らしさは微塵もなかった。きっと、カメラの前ではオーラを消し去る術を身につけているのだろう。 - 法界虚空蔵菩薩・蓮華虚空蔵菩薩坐像(観智院)

- No.94,95。唐から将来したもの、らしい。他に居並ぶ像と顔がまったく違う不思議な雰囲気の像だ。

- 降三世明王立像(東寺)

- No.61。明王よりも踏みつけられているシヴァ神とその妻に目がいった。シヴァの方は、明王の持った錫杖で頭をカッコンされている。

- 増長天立像(東寺)

- No.66。これまた踏みつけられている邪鬼に目がいった。2体の邪鬼のうち、向かって右のやつは後ろ向きなので、このような360度から見回せる機会がないと見ることができない。で、この後ろ向きのやつの顔がもうとんでもなくブサイクなのだった。

- 帝釈天騎象像(東寺)

- No.64。東博内の看板にも使われている。すげースカしているが、憎いほどのイケメン像だ。胸板が異様に厚いだけの梵天よりは、現代風でよっぽどいい男だと思うのだがどうだろう。

象の耳がおもしろい。きっと、象なんて見たこともない人が、絵とかを参考にして作ったからだろう。それでもそこそこのずっしり感があるのは、表現力があるからなのだろうか? - 兜跋毘沙門天立像(東寺)

- No.24。東寺の像の中でも好きなもののひとつだ。関根勤に似ていると思っている。服装の模様がかなり変わっている。これまた唐からの将来品らしい。

帰り際に第1章の部屋にも入ったが、人が多くてやはり典籍類はよく見られなかった。聾瞽指帰が1巻まるまる全部を展示してあったのには驚いた。

仏像の展示は、へんな立体曼荼羅がどうとかよりも、ライティングがよかったと思った。陰影もあまりくどくなく、双眼鏡で見ると立体感がいや増す。

法隆寺館のオークラで早めのランチを食べて、法隆寺館・本館をのんびり見てまわった。

法隆寺館のお面の部屋は開いていた。本館は2階の貴賓室が特別に開いていて、中を見ることができた。相変わらず刀のコレクションが良かった。ちょっと意外だったのは、数年前オークションで巨額で落札されて有名になった運慶作の大日如来像が展示してあったこと。どうやら東博に寄託されているようだ。

(東京国立博物館・2011年9月3日観覧)

ふたたび三井寺展へ ― 2009-03-05 22:03

過去に数回しか公開されたことがないという幻のお宝・黄不動がいよいよ2月25日から公開開始。その最初の土曜日にふたたび三井寺展に出かけた。

どれほどの混雑になるのかまったく予想がつかなかったがとりあえず土曜の夜間に行くことにした。もし激混みなら様子見だけにして帰って、後日また出直すくらいのつもりで出かけた。

しかし結論から言うとそれはまったくの杞憂で、前回と同じくらいの混雑具合。19時を過ぎると人がめっきり少なくなるところも同じだった。

- 不動明王像(黄不動尊)(国宝)

- 噂のお宝・黄不動は赤い枠の中に収まっていた。ちょっと高い位置にあって、少し後ろからでも(前に人がいても)まあまあ見える。

ぼろっちいかと思ったら意外ときれい。あとで知ったのだが、1996〜1998年に修理したばかりなんだとか。週刊朝日百科「日本の国宝」第77巻の写真では剥落した箇所が見られるが、そんなもの一切なしできれいきれい。

主な描線は、黒に朱の輪郭で美しい。それがぼうっと湧き出ているような印象を与えるのかもしれない。円珍の夢に出てきた仏だというが、まさにそんな印象を受けた。3年前の「最澄と天台の国宝」ではこの絵を写したという曼殊院の黄不動を見ており、薄暗い中に金色がぬっと浮き出て明王らしい迫力を感じたことを覚えているが、今回の本家はもうちょっと人間的というか生身的な感じがした。もしかしたら今回の会場が明るいせいかもしれない。

上半身裸・弁髪じゃない、などと不動像のセオリーからは少々はずれているが、まあそんな細かいことはどうでもよいと思ったのだった。 - 不動明王立像(黄不動尊)(重文)

- チラシと垂れ幕にあしらわれている黄色い不動像。上述の絵の黄不動を写したものというが、元となった絵と見比べてみると、忠実であることがよくわかる。違うのは、衣の模様とヘソの形と前歯の数くらいか。

前回来たときにもこの像が凄く気に入ったのだが、それはどうやら鎌倉仏だからだということにここであらためて気づいた(自分は鎌倉時代の仏像のファンなので)。この、鎌倉仏ならではのリアルな描写がよいのだ。 - 不動明王立像(白不動尊)(神童寺蔵・重文)

- これまた黄不動を写した仏像というが、まったく似てない。むしろユーモラス。

- 五部心観 禅覚書写(重文)

- 前期の国宝のものに替わって展示されている。巻末に描かれている善無畏を見ると、こちらの方が絵としての技量が落ちるのがよくわかる。

照明は見やすいし、適度に空いているし、べっちゃくちゃしゃべくりまくるお嬢さん方もいないし、美術鑑賞には理想的な環境。これで700円という学生時代を思い出すような入場料金なので、もう東博なんかのゲロ混みの展覧会に行くのが馬鹿らしく思えるくらい。そういえばこの日は20代くらいの若い人が多かったような気がする。

あまりにも心地よいし、終盤は国宝の善女龍王像も出るので、あともう1回くらいは見に行きたいと思った。

いい気持ちで19:55頃に会場を出た。御骨大師などの絵ハガキを4枚買った。カタログはどうしようか迷ったが、冷静に考えると秘仏以外はあまり好みの出物が少なく、好きなものとそうでないものの差が激しかったので、買うのは止めた。ちなみに黄不動は、カタログには載っているが絵ハガキにはない。

そのあとは、同じ3階にある「てんぷら山の上」で遅い食事をとった。アナゴの天ぷらと、〆の天丼がキョーレツに美味かった。シャンパンを飲んだのだが、アナゴのときは無くなったので、グレイスの甲州をグラスで追加した。これがまたシビれるくらいにマッチした。また、天丼と焙じ茶がこれほど合うのにも驚いた。

残念だったのは、喫煙可の座敷から禁煙のテーブル席にタバコの煙が流れてきたこと。繊細な天ぷらの風味が台無しだ。今度行く機会があったら、煙の来なそうなカウンター席にしようと思った。

(サントリー美術館・2009年2月28日観覧)

国宝 三井寺展 ― 2009-02-19 23:59

三井寺の秘宝がずらりと公開されるという、マニア心をくすぐる展覧会。中には20年ぶりに公開されるというお宝も。開催を知ってからずっと待ち焦がれていた。

・・・はずだったのだが、すっかり忘れていて気がついたらすでに会期に入っていた。前売券も買えず、金券ショップに行ってもチケットは売っていなくて泣きそうになったが、チケット情報をよくよく見ると、18時以降の夜間入場は通常1,300円のところがなんと700円という超激安価格。しかも夜間開館日は水曜〜日曜の毎日というのがすばらしい。閉館時間は20時なので、2時間は見ていられる。経験的に、2時間もあればかなりたっぷりゆっくりできることはわかっているので、これを利用することにした。

一番の呼び物はやはり有名な黄不動なのだろうが、その黄不動は後期からの公開で、前期は五部心観が展示されている。これまた珍しい、見ておきたい秘宝だ。というわけで2回行くことにした。

サントリー美術館が東京ミッドタウンに移転してからは行くのは初めてだ。東京ミッドタウンなるところも初めて来たのだが、さすがに場所柄か、外国人の多いのには感心した。

16時過ぎに到着してひととおり見物して、地下の「東京ハヤシライス倶楽部」で、東京和牛A5番ハヤシライス(辛口)とお肉たっぷりハヤシライス(辛口)を二人で食べて腹ごしらえ。和牛ハヤシの方は肉が揚げてある感じで(部位は薄切りと推定)、バラ肉を煮込んだお肉たっぷりハヤシとは一味も二味も違った。辛口だったので最後にはちょっと汗が出てきた。

かなり満腹になってから3階の美術館へ向かった。

あまりの激安料金で18時を過ぎたら激しく混むんじゃないかと心配したけど、それほどではなかった。そこそこ人はいたけど行列まではできない感じで、気分よく入場。

- 智証大師坐像(御骨大師)(国宝)

- 頭の形が独特の智証大師円珍。霊骸というそうな。平安期の肖像彫刻は非常に珍しいが、純粋に造型として見た場合にはあまり面白みは感じられないかも。黒目の縁が赤いのがちょっと怖い感じもする。

- 智証大師坐像(中尊大師)(国宝)

- 週刊朝日百科「日本の国宝」第77巻の表紙を飾る像。こっちの方が御骨大師像よりも時代が下るのだとか。御骨大師像よりは彩色も残っており、ヒゲが描かれているのもよくわかる。

- 不動明王立像(黄不動尊)(重文)

- チラシと垂れ幕にあしらわれている黄色い不動像。絵の黄不動を写したものというが、秘仏であるせいか、彩色がよく残っている。黄色の具合は絶妙で美しく、静かな佇まいの中に底知れぬ迫力を感じる。

- 五部心観(国宝)

- 大阪では唐から将来した完本の方が出ていたようだが、東京展では前欠本の展示。巻末に描かれている善無畏をようく見ると、筆が細かくて感心した。

- 病中言上書(国宝)

- 円珍自筆の書。『智証大師関係文書典籍』として国宝に一括で指定されているもののひとつだ。最後の2行は仮名としては最も古い遺例のひとつというが、さっぱり読めなかった。

ところで、円珍の筆跡を「枯れ枝のような」と評していた解説があってちょっぴり笑えた(どの作品の解説だか失念)。言い得て妙だ。 - 新羅明神坐像(国宝)

- 今展ではこれが一番見たかった。折に触れ円珍を助けたという異形の神、新羅明神。本などの写真で見ていてその風貌の奇妙さにばかり注目していたが、実物を見たら細くてしなやかな指に目がいった。腹のあたりは切金で装飾されているようだ。

なんだかあまり人気がないようで、文書に熱心に見入る人が多かったのに対して、この像は「ふうん」くらいで通り過ぎる人が多かったように思う。 - 伝船中湧現観音像(国宝)

- 世にも美しい絵画。絵なのに切金が使われている。全体が金色で、背景が薄暗いためにぼうっとして、「いま現れ出たばかり」という印象を受けた。

それにしてもどっかで見たことあるなあと思い帰宅後に調べてみたら、やはり5年前に東博で開催された『空海と高野山』展で見たようだ。 - 勧学院客殿障壁画 四季花木図(一之間)狩野光信筆(重文)

- あまり話題にのぼらないが、三井寺は実は桃山障壁画の宝庫と言われている。話題にならないのは、おそらく非公開だからだと思う。自分は障壁画はあまり好きではないのだが、この桜の絵はいっぺんで気に入った。重厚でいて軽やかな感じがして、華やかなのにどこかしら侘しげな感じも受けた。

- 如意輪観音菩薩坐像(重文)

- 第3展示室の真ん中に鎮座ましまして、ひときわ目を引いた。流れるようなラインが実に美しい。

それにしても冠が大きい。こんなでっかい派手な冠は初めて見た。と思ったら実は後世のものなのだとか。三井寺公式サイトの本像紹介のページでは、流麗な本像には荷が勝ちすぎるようにも思われ

るとあるが、確かにそのとおりだ。

彫刻は数は多かったが、秘仏以外はさほどよいものがなかった。最後のフェノロサのコーナーははっきり言って要らないと思った。円珍と障壁画でまとめればよかったのに、おかげで焦点がぼやけてしまったように思った。まあ、フェノロサと三井寺が深い関係にあったのは知らなかったので、勉強にはなったけど。

また、会場が少し狭く感じる場所もあった。

そんなところがちょっと気にはなったが、しかしそれでもとてもよい展覧会だと思った。

なんと言っても、照明がすばらしかった。ほとんどの彫像の展示ケースは上部がすりガラスになっていて、その上からライトを当てているので、明かりが柔らかくて非常に見やすかった。最近の東博平成館あたりの大展覧会なんかだと、スポットライトをじかに当てて陰影を強調することが多く、角度によってはまぶしくてよく見えないようなことがままある。そういう演出も否定はしないし面白いと思うことも多いけど、やはり見やすいのが一番だと思う。余談だが、今度の東博の阿修羅展はみどころのひとつに露出展示を挙げているが、おそらくすっげー見にくい展示になると勝手に予想している。

そして、なにしろ人が少ないのがよかった。19時を過ぎたらますます人は減って、各部屋とも数えるほどに。10分ほどの映像を流しているコーナーではイスが20席ほどあったが、半分ほどしか埋まっていなかった。後期になって黄不動が来るとこうもいかないのかもしれないけど。

3周してから19:30過ぎに会場を出た。絵ハガキやらカタログやらは後期展に再びやってきたときに買うことにして、この日はそういったグッズ類は何も買わなかった。

外に出たら東京タワーが珍しい色になっていた。ミッドタウンには展望台がないので、六本木ヒルズに移動した。

バレンタインデーだったせいもあってめちゃ混みだったが、展望フロアに登らなくても1階のあたりで東京タワーが見えたのでそれで満足した。地下の「凛や」なる蕎麦屋で食事をし(越後和牛の炙りが旨かった)、帰路についた。

(サントリー美術館・2009年2月14日観覧)

国宝 薬師寺展 ― 2008-05-27 00:14

自分は薬師寺があまり好きではない。あの金儲け主義的なところがどうにも好きになれないのだ。この展覧会には日光・月光が来るというが、自分は仏像は鎌倉期のものが好みで白鳳仏にはさほど興味がない。唐招提寺展では本尊自らが出開帳にやってきたのに、薬師寺の方は来ないというのも気にくわない。

そんなわけでこの展覧会はパスしようと考えていたのだが、前売りペア券が2,000円なので、ひとり1,000円ならまあいっか、ということでペア券を買っておいた。

で、あとになってふと思いついて出品目録を見ると、なんとあの吉祥天が入ってるではありませんか!!!!! 売り物が日光・月光になってるけど、どう考えても吉祥天の方がいい。俄然楽しみになってきた。会期の中盤に展示替えがあり、後半の方が国宝が増えるので(と言っても東博所蔵の十六羅漢の絵だけど)、後半にでかけることにした。

が。冷静に見てみると展示総数はたったの47点。しかも発掘調査で出てきた壷と瓦がそのうちなんと半数を占める。美術展における素描と同様に、発掘の出土品で展示数の数字を上げるのはこのテの展覧会の常套手段だが、いくらなんでも半数はひどすぎる。これじゃおそらく会場はすっかすかで、中身のない展示になるに違いない。期待はしないことにした。

朝9時10分ごろに会場に到着すると、なんとすでに門が開いていた。え゛え゛え゛、そんなに混んでんの? 門から行列が奥へと続いていて、当日券販売所からも歩道に向かって長い列ができていた。当方はチケット持ちなのでそのまま入場し、中庭の列の最後尾に付く。日差しが強く、暑かった。

列の先頭はまだ表慶館の前あたりで、さほど長くはなかった。9時20分過ぎに先頭から奥へと動きだし、ようやく平成館の前に到着。平成館の前庭をぐるりとU字に回る格好に並ぶ。今までこんなに遠回りして並ばされたことはなかった。とにかく北斎展よりも、日本国宝展よりも混雑しているのだ。

めでたく入場を果たすと、まずは左手の第2会場(第1室)へと向かう。ほぼすべての人が、数珠つなぎのままに第1会場へ流されているようす。入り口にはなんと音声ガイドの受付にまで長蛇の列が。これは大チャンスだ。

第2会場は入るといきなり「草創期の薬師寺」とかで、数かせぎの壷やら瓦やらが並んでいる。人は数えるほどしかいない。右手に鰹節みたいな棒が大量に見えてちょっぴり気になったが、一目散に奥へと進む。玄奘三蔵の絵が数点あったが目もくれずひたすら進む。第1室の最後の最後に慈恩大師像があった。国宝だが誰も見ていない。大きな絵なので後からでも見られるだろうと何しろ先へと急ぐ。

果たしてそれは、第2室の奥に、たったひとりで鎮座ましましていたのだった。絵の前にはマニアっぽい男性がふたり、単眼鏡で食い入るようにして見ているだけで、ほかには人はいなかった。どきどきしながら震える手でかばんの中の単眼鏡を探した。

- 吉祥天像(国宝)

- 今回の最大のお目当て。相棒は薬師寺で見たことがあるらしいが、自分は初めてだ。話には聞いていたが、それでも思ったよりははるかに小さな絵だった。保護のために極端に照明を落としてあるので目が慣れず、かばんから単眼鏡を出すのにも手間取る始末。てか、あまりに暗くて「これなら図鑑のほうがいいじゃん」とか本気で思ってしまった。

しかし徐々に目が慣れてくるとその気品あふれるたたずまいに感嘆してしまう。単眼鏡で見ると金がかったアクセサリーもよく見える。如意宝珠のグラデーションも惚れ惚れするくらい美しかったが、自分が一番感心したのは右手の下にかかる透明な羽衣だった。ふわふわとしていそうで、天女の羽衣とはこういうものなのだろうと容易に想像できた。奈良時代にこのような透明感を出せる描画の技術があったことも驚きだ(後世の補筆だったりして)。

第2室は平成館では一番狭い部屋とはいえ、そのすべてがこの吉祥天ひとりのために使われていた。一番奥の本物にたどりつくまでの壁には、大写しになった吉祥天の部分画像や映像があった。大行列になったときの時間つぶしのために設けられたものだろうが、参考になる解説があったりしてよかった。

濃密な、とても心地のよい時間と空間だった。それもこれも人が少なかったからだろうが、もうこれだけで観覧料の元はとれたと感じた。 - 聖観音菩薩立像(国宝)

- 左手を挙げて右手を垂れ、さらには蓮の花も持っていないという、形式的にはイレギュラーな聖観音。そのためか、文化財の登録名称も「観音菩薩立像」となっている。しかし出品目録、会場の標示も「聖観音」と称してはばからず、そのへんの解説もないようだ。

また、製作年代に諸説あって、日光・月光よりも新しいという説もあるのだが、会場の解説は「製作年代には議論があるが」の一言で片付けてしまったうえで、日光・月光よりも古いと言い切っていた。字数が限られるからしかたないのかもしれないけど、決着を見ていない説の一方だけに肩入れするような解説は、一般向けとしてはどうかと思った。

この像はたぶん過去に見たことがあると思うがよく思い出せない。すらっとしたシンメトリックな姿から法隆寺の百済観音を連想した。真横から見た姿も均整がとれていて美しかった。しかし、今回像をひとめ見たときに「これはあまり好きでないなあ」と感じてしまった。なんか顔が好きになれないのだ。微笑んでいるというより、ニヤけているような印象を受けた。

吉祥天とは違って、人が多かったのが印象を悪くしたのかもしれない。狭いスペースで背面を見ようと人々がぐるぐる周りを回っている。葛西臨海公園水族館の回遊魚の水槽を思い出した。 - 日光・月光菩薩像(国宝)

聖観音からすぐのところに、この展覧会の呼び物となっている日光・月光像が。第4室のほとんどがこの2体のためのスペースとなっている。

この像は薬師寺で何度か見ているのだが、あまり注目して見たことはなかった。しかし今回まじまじと拝んで、確かにすばらしい仏像だと認識をあらたにした。なんといっても、会場の解説にもあったが、肌がすこぶる美しい。1000年以上もお身拭いで磨かれてきたせいもあるかもしれないが、きっと元がいいのだ。しかもこれ、継ぎ足しとかじゃなくて、全体を一度に鋳出しているというのだから、なにしろ相当な技術だと思うのだ。

顔は興福寺の旧山田寺仏頭に似ている。同じ時代の像だからなのだろう。仏頭は男のように見えるけど、日光・月光はより中性的に見える。

ところで、展示方法の目玉として、3mもある仏像をひな壇の高いところから見られるということが喧伝されている。しかしこれがどうにも美しくない。下から見上げられることを想定して造形されたであろう像を上から見るのだから、まあ当然だ。腰のくびれはこの高さからはびっくりするくらいよくわかるのだが、それだけだ。そうだ、きっとこのひな壇は混雑対策に違いない。「普段は見られない位置から拝めます!」とか書いときゃ皆ありがたがるという作戦なのだ。と、生来のアマノジャクが頭をもたげるのだった。- 塑像残欠

- 最初に見て気になった鰹節の正体は塑像の残欠だった。呪術に使う人形のようにも見える。東塔には古くは塑像で構成された涅槃図があったとか。その塑像の粘土の部分が剥落して木心だけが残ったのだった。ということは、きっちりと現存している法隆寺五重塔の塔本四面具は稀有な例といえるのだろう。

八幡三神は過去に展覧会などで見ているし、さほど興味がないのでスルー。ふたたび聖観音にもどって正面からしげしげと眺めたら、なんだか好きになれそうな気がした。吉祥天の混雑度合いには波があって、あとからでもじっくりと見られるときもあった。日光・月光を見て満足してしまうのだろうか、薄暗い吉祥天には興味を示さずちらっと見て通り過ぎてゆく人が多いようだった。

結局全部で3周くらいした。当初あまり期待していなかっただけに、なかなかよい気分で鑑賞できた展覧会だった。でもそれは前売りペア券で@1000円だったからだ。1500円もする当日券だったら激怒していたと思う。

絵はがきはこの展覧会のものではなくて、薬師寺で普通に売っている土産物っぽいものだったので買わなかった。図録なんてもってのほか。そういえば見本を見る気もおきなかったことに今気づいた。

本館と東洋館に寄ってから帰宅の途についた。(東京国立博物館・2008年5月24日観覧)